Citato in

Agenda, 1985, AP, II: 778-779Passo

[…]

In una notte come questa

C’è un vecchietto mezzo demente

Che a suo tempo era un bravo fresatore,

Ma il suo tempo non era il nostro tempo

E adesso dorme a Porta Nuova e beve.

[…]

*

Risalente al gennaio 1985, è certamente un’altra delle ‘poesie urbane’ di Levi. Appartiene ad una stagione poetica diversa, quella di Altre poesie, e mostra infatti una datazione relativamente tarda che risale agli ultimi anni di vita di Levi.

La particolarità principale di questa poesia sta nel fatto che è un agglomerato di strofe che riassumono la vita di vari abitanti della città e del mondo intero. Lo sguardo del poeta attraversa la notte e ricerca nel fitto delle sue trame delle storie da raccontare in versi, immaginandola, ipotizzandole, lasciandone memoria ai posteri. Non è infatti presente un contesto di fondo unitario, in quanto le parole del poeta si muovono tra tradizione e modernità, tra stato d’animo e posizione fisica, tra momento di vita ed esistenza in generale. È una sorte di ode agli infiniti respiri che la sensibilità del poeta è in grado di captare (e inoculare nei suoi versi) pensando ad un dato momento della giornata, forse quello più magico ed evocativo, soffuso, confuso nel buio: è l’«ora incerta» in cui si muove il fare poetico della produzione di Levi. In particolare, la struttura anaforica (poiché il primo verso di ogni strofa è uguale, e recita «in una notte come questa») rappresenta lo snodo che conduce ai diversi soggetti descritti, ai quali punta lo sguardo del poeta.

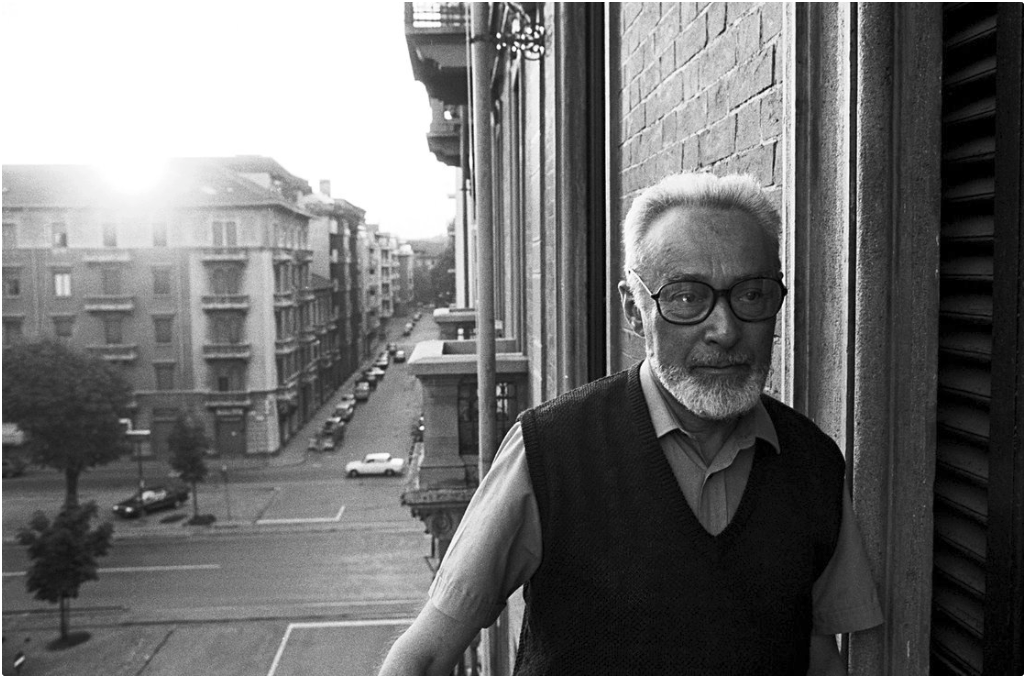

È presente in particolare un rimando fisico ben specifico: quello alla stazione ferroviaria di Torino Porta Nuova, che compare in molti altri punti della sua opera (essendo una sorta di porto franco, uno dei cuori pulsanti della città, in quanto sua finestra di collegamento diretto con il territorio circostante). Levi la conosceva assai bene già prima della deportazione: vi si recava per lasciare la città e partire alla volta delle (vicine) mete per andare a lavorare, o raggiungere la montagna.

Troviamo, in questa poesia, un rimando ad una singola persona che però (come altre in questa lirica) raffigura una condizione esistenziale generale, comune a diversi individui. Anche in questo caso, è la voce di una minoranza assai ristretta: si tratta di un barbone che passa la notte alla stazione, non avendo un posto migliore in cui dormire. Anche questa è (tristemente ancora oggi) una presenza fissa in una città metropolitana del calibro di Torino, e, in un certo senso, ne rappresenta il rovescio della medaglia: così come in una grande città ci sono molte persone che viaggiano, lavorano, vivono, si divertono, ci sono anche quelle che non sono riuscite a inserirsi tanto pacificamente nel sistema, scavando la loro nicchia. L’uomo, infatti, era «a suo tempo era un bravo fresatore»: un artigiano, un uomo che aveva un mestiere che Levi conosceva bene e che stimava fortemente, in quanto era anch’esso un’occupazione che richiedeva di dominare la materia. Nei tempi moderni di vertiginosa evoluzione tecnologica, però, i mestieri di una volta non riescono più a sopravvivere: in questa strofa centrale la parola «tempo», che compare ben tre volte. Levi scrive infatti che «il suo tempo non era il nostro tempo»: questa affermazione è incastonata nell’avversativa su cui si reggono i quattro versi in questione. è molto rappresentativo questo spirito siccome sottolinea la differenza epocale tra le situazioni a cui si allude: se prima il «bravo fresatore» poteva permettersi un lavoro, eccellere e guadagnare abbastanza per poter vivere dignitosamente, ora, poiché l’evoluzione tecnologica ha spazzato via numerosi posti di lavoro meccanizzando il processo di produzione, «dorme a Porta Nuova e beve».

È un altro quadro desolante, che insieme alla povertà e alla perdita della propria residenza (una questione di «pelle», come spiega nell’articolo dell’Altrui mestiere dedicato alla sua casa in corso Re Umberto) aggiunge anche l’alcolismo, altra piaga squisitamente moderna. Il «bravo fresatore» è infatti ora un «vecchietto mezzo demente»: è profondamente sconfitto dalla vita, è un vinto travolto dalla marea della modernità, dal potere imperante del tempo che non lascia spazio a chi lo rifiuta e non lo asseconda, non riuscendo a tenere il suo veloce passo.