Citato in

Argon, SP, I: 868

Passo

Da “rùakh”, plurale “rukhòd”, che vali “alito”, illustre vocabolo che si legge nel tenebroso e mirabile secondo versetto della Genesi (“Il vento del Signore alitava sopra la faccia delle acque”), si era tratto “tirè ’n ruàkh”, “tirare un vento”, nei suoi diversi significati fisiologici: dove si ravvisa la biblica dimestichezza del Popolo Eletto col suo Creatore. Come esempio di applicazione pratica, si tramanda il detto della zia Regina, seduta con lo zio Davide al Caffè Fiorio in via Po: “Davidin, bat la cana, c’as sento nèn le rókhòd!”: che attesta un rapporto coniugale di intimità affettuosa. Quanto alla canna, poi, era a quel tempo un simbolo di condizione sociale, come potrebbe essere oggi il viaggiatore in 1a classe in ferrovia […].

*

Questo estratto proviene da Argon, il racconto che potremmo considerare il larario degli antenati ebraico-piemontesi di Levi. È il primo racconto del Sistema periodico ed è particolarmente importante perché, nei lineamenti dei personaggi descritti in questo testo, Levi ha fatto convergere non soltanto le proprie memorie, ma anche i racconti che aveva sentito dai propri amici, o nelle cerchie culturali che frequentava. Si tratta dunque di un’anticipazione dell’opera di smerigliatura che metterà in atto nella presente raccolta di racconti, dove il confine tra realtà e letteratura si ibrida sempre di più fino a divenire irriconoscibile, non permettendo al lettore di capire se i fatti raccontati siano realmente accaduti o meno.

In ogni caso, comunque, quello che scrive qui è un ritrattista estremamente fine: è in grado di captare l’essenza dei suoi antenati e farli rivivere, anche in maniera irriverente (come giustifica ad esempio questo estratto), nelle pagine della raccolta in questione. E non solo: ci troviamo davanti ad una vera e propria testimonianza etno-socio-linguistica, poiché delineando il profilo di quegli ebrei torinesi che si erano assimilati (a modo proprio) nel tessuto cittadino, Levi ferma una volta per tutte sulla pagina tante interessanti caratteristiche di quei mitici parenti ormai scomparsi, con le loro strane abitudini e i loro particolarissimi modi di dire.

Ne leggiamo uno davvero singolare proprio qui: il detto dialettale «tirè ’n ruàkh» è uno splendido esempio dell’ibridazione linguistica tra la lingua dei padri ebraici e il locale dialetto piemontese; come spiega Levi rifacendosi direttamente alle Sacre Scritture, l’allusione si può spiegare guardando ad un versetto della genesi, dove con «ruàkh» s’intende «alito». La zia Regina, che ha dato origine a un detto vero e proprio da usare simpaticamente quando si sentano rimbombare rumori e gorgoglii umani, indica proprio l’emissione di esalazioni ariose dagli orifizi corporali.

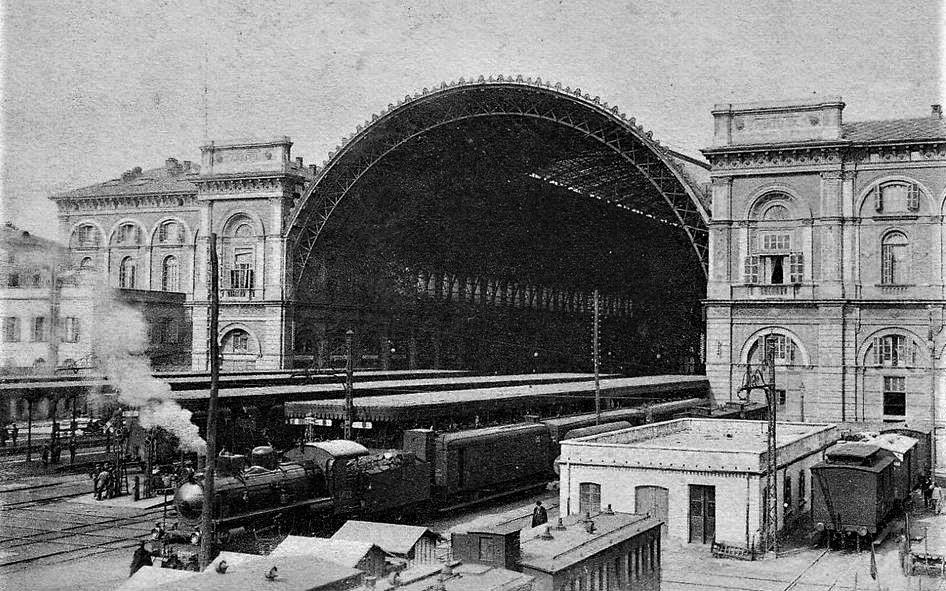

È una situazione decisamente comica, specialmente se la si immagina avvenire nel dehors del l’antico caffè Fiorio, ancora tutt’oggi uno dei bar più eleganti della centrale via Po (famoso per la bellezza dei suoi interni e per il saporito gelato lì prodotto), situato poco dopo il suo imbocco da Piazza Castello. Come nota anche la breve chiosa al termine dell’estratto, la «cana», e cioè il bastone da passeggio, era un vero e proprio simbolo di signoria: assolutamente adatto (a differenza del detto di zia Regina) al tenore della via prettamente borghese e commerciale che, diretta al fiume Po, attraversa il cuore della città. Sembra anche, peraltro, di sentir risuonare i lastroni che pavimentano gli ampi portici della via, schioccati dall’elegante e posato urto in apparenza casuale della canna, in realtà abilmente sfruttati per nascondere una verità decisamente più irriverente.