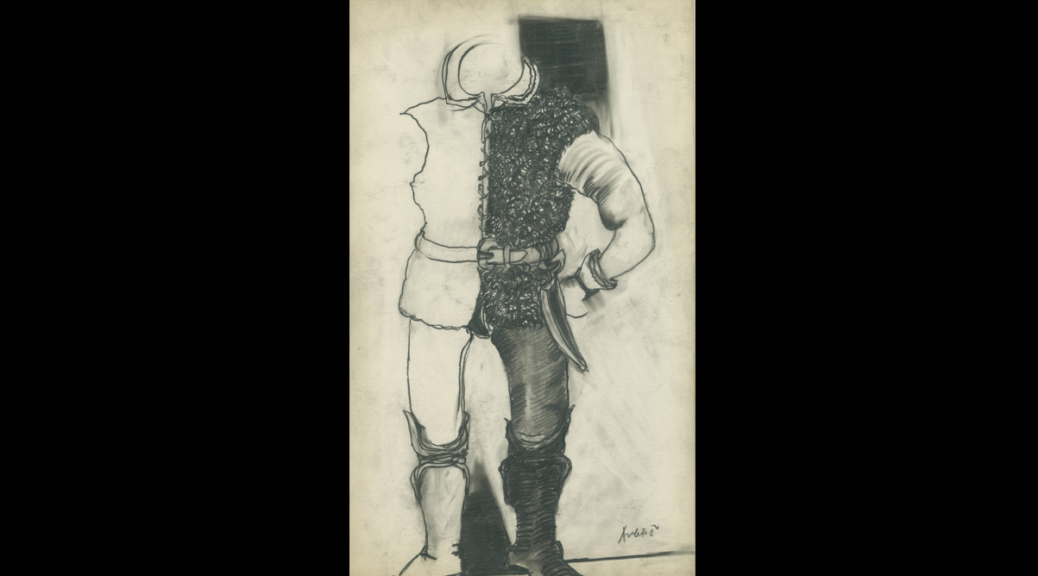

In questa sua composizione, Giulia Cearini intende rappresentare i personaggi di Amleto e Ofelia come un doppio l’uno dell’altro, specularmente, simili a due facce di una stessa medaglia. Si cercherà di avvalorare questa tesi compiendo un percorso, iniziando dall’analisi inerente l’impiego della follia in Shakespeare, analizzando il fool shakespeariano (spesso portatore di verità), passando poi per gli studi di Jaques Lacan relativi al concetto di desiderio, per giungere infine all’analisi della morte dei due personaggi, sinonimi e contrari fino alla fine, modelli della dualità uomo/donna al momento del loro abbandono della vita.

Giulia Amelia Cearini (giulia.cearini@edu.unito.it) studia Culture Moderne Comparate presso l’Università degli studi di Torino. Si è laureata in Discipline delle Arti della Musica e dello Spettacolo nell’a.a. 2016 con una tesi in Tecniche Audiovisive dal titolo “Oltre il muro: la metafora nelle animazioni di Gerald Scarfe per il film Pink Floyd The Wall”.

*

This nothing’s more than matter

Laertes

Amleto, Atto IV, Scena 5

1. Amleto e Ofelia: «Il pazzo finto e la vera pazza»[1]

Nelle opere di Shakespeare figura ricorrente è quella

del pazzo, il fool scespiriano,

sicuramente attinta da epoche antiche.

Lo statuto della follia è stato fonte di numerosi dibattiti ed il suo

progredire nella storia ha seguito una serie di mutamenti, oscillando tra due

estremi: «in parte

corruzione dell’anima, in parte profonda esperienza dello spirito, poiché solo

attraverso la follia si può giungere ad esplorare l’estremo confine della

natura umana»[2]. Lungi dall’addentrarci, in questa sede, in

uno studio sulle origini del concetto di follia, risulta sicuramente

emblematico il fatto che nel corso della storia il pazzo avesse una sorta di

corsia preferenziale nella definizione della verità, come detentore di uno

sguardo che, esulando dalla realtà, potesse scorgere la vera natura delle cose.

Numerosi e disparati sono i personaggi folli che si possono ritrovare in

Shakespeare, motivo per cui diviene necessaria una breve digressione

etimologica a tal merito. Nel saggio di Vanna Gentili Il fool in Shakespeare e nel teatro elisabettiano[3] l’autrice compie una

distinzione tra il Natural Fool,

passivo, ovvero l’idiota per natura (vedasi i due becchini dell’ultimo atto di

Amleto, definiti clown, nell’inglese antico bifolco ma anche buffone[4]) e l’attivo Artificial Fool, ossia «colui che professionalmente si finge idiota per divertire, per

intrattenere oppure per smascherare la realtà nascosta dietro l’apparenza o la

vera follia insita nella saggezza»[5]

(esempio emblematico è il Matto che diventa alter ego di Re Lear[6]). Si passa così da «chi agisce a chi è agito»[7].

Questa distinzione è fondamentale per inserire Amleto nella categoria di Artificial Fool. Per esacerbare il

marcio che ormai risiede in Danimarca Amleto sfrutta la recita della follia,

penetra la realtà con l’immaginazione[8], inganna, intrappola, si

fa regista dei suoi piani attraverso il mezzo della follia, che è solo

simulata. Più che un folle lo potremmo definire un abile attore.

HAMLET:

That I essentially am not in madness, but mad in craft[9]

In merito a queste affermazioni quindi, Amleto è un

finto pazzo che attraverso l’uso della follia cerca di far emergere verità che

sono a lui già rivelate. La capacità di scrutare nelle pieghe menzognere

dell’anima, avvicinandosi al ruolo del folle

incarnato in epoca greca, potrebbe essere invece attribuito a Ofelia, la

vera pazza. La perdita della sua ragione non si riconduce solo alla perdita del

padre (unico motivo, secondo Claudio, della sofferenza della giovane[10]) bensì, come possiamo

evincere dai significati delle canzoni da lei cantate, solo apparentemente

prive di senso, anche alla perdita del suo oggetto d’amore, Amleto stesso.

OPHELIA

How should I your true love know

From another one?

By his cockle hat and staff,

And his sandal shoon[11]

Colei che è così profondamente legata ad Amleto è la prima vittima della sua finzione. Nella sua follia, priva di infingimenti, Ofelia, pur non ricercando la verità, è colei che della verità diventa testimone. Come nella definizione di Foucault nel suo intervento La follia e la società, Ofelia diventa personaggio portatore di verità ingenuo, come il buffone della corte medievale, che non per questo fa venir meno la sua ragione d’essere. La sua parola è «parola marginale: una parola che era sufficientemente importante da essere ascoltata, ma che era sufficientemente svalutata e disarmata da non avere nessuno degli effetti abituali della parola ordinaria»[12]. Amleto e Ofelia così «si confrontano e definiscono a vicenda»[13].

2. Il desiderio e la sua interpretazione: i desideri di Amleto e Ofelia a confronto

Nel seminario di Jaques Lacan Il desiderio e la sua interpretazione,

Lacan si sofferma sulla definizione freudiana del rapporto tra Edipo e Amleto.

La correlazione di questi due personaggi ci è nota ad oggi con questa

definizione:

Nello stesso terreno dell’Edipo Re, si radica un’altra grande creazione tragica, l’Amleto di Shakespeare. Ma nella mutata elaborazione della medesima materia si rivela tutta la differenza nella vita psichica di due periodi di civiltà tanto distanti tra loro, il secolare progredire della rimozione nella vita affettiva dell’umanità. Nell’Edipo, l’infantile fantasia di desiderio che lo sorregge viene tratta alla luce e realizzata come nel sogno; nell’Amleto permane rimossa e veniamo a sapere della sua esistenza – in modo simile a quel che si verifica in una nevrosi – soltanto attraverso gli effetti inibitori che ne derivano. [14]

Punto di partenza per questa analisi è il

concetto di desiderio: desiderio compiuto per Edipo, desiderio rimosso per

Amleto. Laddove la tragedia dell’Edipo Re viene concepita come una ‘tragedia

del destino’, per Amleto si definisce una ‘tragedia del desiderio’. Lacan

completa così «la

triade del complesso edipico con un quarto personaggio che è l’incarnazione

dell’oggetto del desiderio della madre»[15].

Non più, quindi, il desiderio ‘per’ la madre come avviene nell’Edipo Re, ma il desiderio ‘della’ madre.

La differenza essenziale tra animale e uomo risiede nel fatto che il primo ha

bisogni, il secondo ha desideri. Il desiderio è quindi l’effetto di un

meccanismo che umanizza l’essere vivente quando nasce e che attraversa un

circuito: il bisogno del neonato, che necessita della cura dell’altro per la

sopravvivenza, tendenzialmente la madre, e una richiesta ovvero «cosa desidera

mia madre da me?». Identificandosi con la madre, il bambino assume il desiderio

della madre come proprio. In quanto tale, secondo Lacan, il nostro desiderio è

sempre e solo desiderio del desiderio dell’Altro. Una volta messo in chiaro

questo concetto bisogna capire il motivo di indugio nell’uccidere lo zio

secondo l’interpretazione lacaniana. Lo psicanalista dà due motivazioni che interpretano

questa abulia: la prima è che Amleto rimane legato al desiderio di sua madre,

la seconda è che quest’ultimo dipende sempre dal tempo altrui.

Amleto non riesce a staccarsi dal

desiderio della madre, per seguire il proprio desiderio e agire in accordo con

esso, e fa dipendere il proprio atto dal tempo degli altri. Il suo momento di autenticità,

dice Lacan, è durante il funerale di Ofelia. Inizialmente era l’oggetto su cui

trovava sostegno, dopo di che la identifica come la genitrice e in tal modo

come veicolo di tutti i peccati, come la madre di Amleto.

Lacan spiega questo aspetto come la distruzione dell’oggetto che viene recuperato nel quadro narcisistico del soggetto. La voracità pulsionale della madre fa di lei un soggetto che trae godimento dal soddisfacimento diretto di un bisogno. Questo fa sentire Amleto come un oggetto di desiderio trascurato, secondo il modo in cui Lacan presenta i fatti nel suo decimo seminario. Inizialmente per Amleto l’oggetto di desiderio è Ofelia, non la madre. La perdita di Ofelia è necessaria perché Amleto si risvegli. Nel momento stesso in cui Ofelia diventa un oggetto impossibile, torna ad essere per Amleto l’oggetto di passione che gli permette di riprendere il proprio desiderio. ‘Sono io, Amleto il danese’, dice davanti alla sua tomba. Eccolo dunque come soggetto diviso di fronte al proprio oggetto “a”. Solo in questo modo può portare il lutto per la morte del padre.[16]

L’indecisione continua di Amleto viene

rappresentata nel famoso monologo «Essere o non

essere? ».

La ‘questio’ che qui si pone è agire o non agire? Vivere o morire? Accettare

stoicamente le pene dell’animo umano o scegliere una via all’apparenza più

dolce e semplice? L’indecisione è così forte che per un momento l’abbandono

della vita è una soluzione rispetto a compiere l’omicidio che gli viene

chiesto. Alla fine di questo monologo giunge proprio Ofelia, e la furia di

Amleto si scatena su di lei. Un approccio drasticamente differente da quello

delle dichiarazioni di tenero corteggiatore, di cui lei si ricorda bene «parole composte da

un respiro così dolce da renderli più ricchi»[17].

E’ in questo momento che Ofelia perde il suo statuto di oggetto di desiderio e

diventa il transfer rappresentativo della madre, che la sostituisce

nell’immaginario inconscio di Amleto.

Questo è ciò che è riscontrato nella lunga

trattazione di Lacan sulle Sette lezioni

su Amleto. Nella seguente analisi tenterò di ribaltare i ruoli tra il

protagonista e Ofelia, da un Amleto soggetto ad Amleto oggetto del desiderio.

E’ possibile che la reazione violenta di quest’ultimo, proprio in seguito al

suo colloquio con Ofelia all’inizio del Terzo Atto, sia l’origine della

spaccatura del senno di Ofelia? Già in quel momento, la coscienza di lei

subisce un trauma che porterà alla sua morte? Che la morte del padre Polonio

sia solo un’ultima spinta a cadere nel lago, ma non il motivo stesso per cui

lei si è arrampicata? Se alla fine della prima scena del Terzo Atto Ofelia non

eseguisse solo un giudizio sulla perdita della ragione di Amleto ma

l’anticipazione del suo futuro.

OPHELIA:

And I, of ladies most deject and wretched,

That sucked the honey of his music vows,

Now see that noble and most sovereign reason

Like sweet bells jangled, out of tune and harsh;

That unmatched form and feature of blown youth

Blasted with ecstasy. Oh, woe is me,

T’ have seen what I have seen, see what I see![18]

Sicuramente, in confronto ad Amleto,

Ofelia è una creatura più fragile. Ad Amleto, a partire da Freud, non si nega

la sua tempra, non è «una

natura troppo pura, nobile, estremamente virtuosa, ma senza la forza d’animo

che caratterizzava l’eroe»[19],

come lo definisce Goethe. Il Principe di Danimarca è in grado di agire,

uccidere, gli manca la capacità di compiere la vendetta ordinatagli dal padre

per i motivi appena citati, ma nonostante il momento di debolezza del suo «Essere o non

essere»,

decide di vivere. Forse Ofelia, invece, decide di mettere fine alla sua vita

per quel che Lancan definisce la logica

della manque-à- être[20].

L’impossibilità di colmare quella mancanza a cui tutti, secondo Lacan, tendiamo

è ciò che porta Ofelia a recidere la sua vita, diventando un soggetto

patologico qualora le venga a mancare l’oggetto del desiderio.

In quanto manque-à- être, il soggetto è anche desiderio di raggiungere ciò che gli permetterebbe di essere, è aspirazione dell’essere che gli manca. Ecco che il soggetto è una mancanza a essere e, al tempo stesso, è desiderio di raggiungere/ricercare ciò che gli garantirebbe consistenza, ciò che, appunto, gli darebbe essere. Il soggetto è nella sua dimensione strutturata quando assume il suo desiderio come la cosa più propria che possiede, come la verità della sua vita. Questa incessante ricerca del soggetto verso l’essere di cui manca è destinata a non compiersi. Essa è votata all’infinito in quanto non esiste, secondo Lacan un oggetto di desiderio in grado di colmare il desiderio stesso. Il desiderio non si fa possedere dal soggetto, è erratico, lo trascende.[21]

Forse è stata la rimozione stessa dei desideri infantili ad impedire ad Amleto di compiere, alla fine del suo monologo, lo stesso atto che avrebbe poi compiuto Ofelia alla fine dell’opera. Il suo gesto estremo potrà compiersi solo dopo la morte e il funerale di Ofelia, poiché tali avvenimenti introducono e collocano in primo piano la mancanza del sapere riguardo alla vita stessa e alla possibilità di padroneggiarla. Una mancanza che solamente adesso Amleto può assumere su di sé, svincolandosi da ogni calcolo e dalla ricerca di una garanzia ultima riguardo a ciò che deve compiere.

3. Le due morti a confronto: morte virile e morte femminea

Uno specchio è ciò che rivela un’immagine

simile a quella reale ma al contempo rovesciata e distorta: quale opposto è più

radicato nel genere umano che non l’opposizione tra uomo e donna? Un tutto e un

uno al contempo.

La fine di Amleto avviene durante un

duello, un incontro di spade, antico richiamo di scontro di virilità. La spada

in sé è simbolo fallico e di forza. Il personaggio di Amleto però si può

definire anche: «un

soggetto liminare, principe tragico e buffone impertinente, vendicatore

imperioso e inerte perdigiorno, campione di virilità dalle profonde rifrazioni

femminili»[22].

Se il personaggio di Amleto è così polimorfo, è giusto attendersi che riponga

in sé attributi sia maschili che femminili, a maggior riprova di campione

universale.

Diverso è il discorso di Ofelia, la cui

essenza è profondamente femminile, senza lasciare adito ad altre componenti. La

sua morte, secondo il filosofo Gustave Bachelard, è il simbolo della morte

femminile.

L’acqua è la patria sia delle ninfe viventi che delle ninfe morte. L’acqua è il vero elemento della morte femminile. Nella prima scena tra Amleto e Ofelia, Amleto – seguendo in ciò la regola della preparazione letteraria del suicidio – come se egli fosse un indovino che predice il destino, esce dalla sua profonda fantasticheria mormorando: «Ecco la bella Ofelia! Ninfa, nelle tue preghiere, ricordati di tutti i miei peccati» (Amleto, atto III, sc. 1). Da allora, Ofelia è destinata a morire per i peccati altrui, ella deve morire nel fiume, dolcemente, senza clamore[23]

L’acqua è elemento femminile perché

riconduce alle acque del grembo materno, alle lacrime a cui l’emotività della

donna ha più facile accesso. Sicuramente il tragico episodio del 1579, dove

Katherine Hamlett, una giovane donna di Stratford (città natale di William

Shakspeare) annega accidentalmente nel fiume Avon può avere ispirato la morte

di Ofelia nel dramma, postulando il suo annegare nel lago come riconducibile a

simbolo della maternità, vale a dire la chiave stessa del conflitto

psicanalitico di cui abbiamo appena trattato. Amleto e Ofelia sono dunque i due

opposti vertici di vita e morte di cui è costellato l’intero dramma. Si

rispecchiano eternamente nelle comuni acque di una follia che è «Un nulla, che dice

tutto»[24].

[1]Marenco. F, William Shakespeare – Tutte le Opere- Le Tragedie, Bompiani, Firenze, 2018, p. 727

[2]Guidorizzi. G, Ai confini dell’anima – I greci e la follia, Raffaello Cortina

Editore, Milano, 2010, p. 11

[3] Gentili. V, Il fool in Shakespeare e nel teatro elisabettiano, in Shakespeare e

Jonson: il teatro elisabettiano oggi, Officina, Roma, 1979

[4] Marenco. F, op.cit, p. 2878

[5] Fagioli.A, Storia del fool,

http://alessandrafagioli.com/storia-del-fool/

[6] Marenco. F, op.cit, p. 2878

[7] Fagioli.A, Storia del fool, http://alessandrafagioli.com/storia-del-fool/

[8] Marenco. F, op.cit, p.726

[9] “AMLETO: Che io non sono pazzo

veramente, ma pazzo ad arte”, Ivi. p.

918, Amleto, Atto III-Scena 4

[10] Ivi. p.2876

[11] “OFELIA:Come farei a riconoscere

fra i tanti il mio vero amore?Dalla conchiglia sul cappello, dai sandali e

bordone”, Ivi. p.936, Amleto, Atto IV, Scena 5

[12] Foucault. M, La follia e la

società. 1978, in “Archivio Foucault. Interventi, colloqui, interviste.

1978 –1985. Etica dell’esistenza, etica, politica”, a cura di Pandolfi A., Feltrinelli,

Milano, 1998, pp. 74

[13] Marenco. F, op.cit, pp. 727

[14] FREUD. S, L’interpretazione dei

sogni, in Opere, vol. 3, Boringhieri, Torino 1966, p. 271

[15] Lacan.J, A cura di Di Ciacca. A Il seminario – Libro VI Il desiderio e la

sua interpretazione, Einaudi Editore, Torino, 2016

[16] Focchi.M, Psicoterapia,società, https://www.marcofocchi.com/di-cosa-si-parla/cosa-impedisce-lazione, 17 Giugno 2014

[17] Marenco. F, op.cit, Amleto Atto III, Scena I, p.860

[18] “OFELIA: E io, delle donne la più mesta e sventurata,

che succhiavo il miele delle sue armoniose promesse, ora vedo quella nobile

ragione sovrana dissonare come tante campane che rintoccano stonate, quella

incomparabile forma e figura di fiorente giovinezza consumata dalla demenza. Misera

me, aver visto ciò che ho visto, vedere ciò che vedo”, F.Marenco, op.cit, p. 865, Atto III, Scena 1

[19] Goethe. J.W, Wilhelm Meisters Lehrjahre, 1795, vol.IV, cap.XIII

[20] “Le désire est un rapport d’ être à

manque. Ce manque est manque d’ être. Ce n’est pas manque de ceci ou de cela,

mais manque d’ être par quoi l’ être

existe. L’ être vient

à exister en fonction même de ce manque”, Lacan.J, Le Séminaire, Livre II, Le moi dans la théorie de Freud et dans la

technique de la psychanalyse, Seuil, Parigi, 1978, p.261

[21] Squeo. F, L’altrove della mancanza nelle relazioni di esistenza, Bibliotheka

Edizioni, Roma, 2017, p.22

[22] Marenco. F, op.cit, p. 727

[23] Bachelard. G, L’eau et les rêves. Essai

sur l’imagination de la matière,

Libraire José Corti,Parigi, 1942, p.100

[24] Marenco. F, op.cit, Atto IV, Scena 5, p. 949

Bibliografia

Bachelard. G, (1942), L’eau et les rêves. Essai sur l’imagination

de la matière. Parigi, Libraire José Corti.

Fagioli.A, Storia

del fool, http://alessandrafagioli.com/storia-del-fool/

Focchi.M, (2014) Psicoterapia,società, https://www.marcofocchi.com/di-cosa-si-parla/cosa-impedisce-lazione

Foucault.

M, La follia e la società. (1978),

in “Archivio Foucault. Interventi, colloqui, interviste. Etica dell’esistenza,

etica, politica”, a cura di Pandolfi A., Milano, Feltrinelli, 1998.

FREUD. S, (1966), L’interpretazione

dei sogni, in Opere, vol. 3, Torino, Boringhieri.

Gentili. V, (1979), Il fool in Shakespeare e nel teatro

elisabettiano, in Shakespeare e Jonson: il teatro elisabettiano oggi, Roma,

Officina.

Goethe. J.W, (1795), Wilhelm

Meisters Lehrjahre, vol. IV.

Guidorizzi. G, (2010), Ai

confini dell’anima – I greci e la follia, Milano, Raffaello Cortina

Editore.

Lacan.J, (1978), Le Séminaire, Livre II, Le moi dans la

théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse, Seuil, Parigi.

Lacan.J ,a cura di Di

Ciacca.A,(2016), Il seminario – Libro VI Il desiderio e la sua interpretazione,

Torino, Einaudi Editore.

Shakespeare.W, a cura di Marenco. F,

(2018), William Shakespeare – Tutte le

Opere- Le Tragedie, Firenze, Bompiani.

Squeo. F, (2017), L’altrove della mancanza nelle relazioni di

esistenza, Roma, Bibliotheka Edizioni.