Venerdì 18 ottobre 2019

Incontro al Circolo dei lettori con Gian Luigi Beccaria

La lingua italiana è nata e si è sviluppata fortemente ancorata al suo retroterra greco-latino, ma non necessariamente questo modello illustre ha costituito una costrizione o un ostacolo al suo evolversi; l’intervento di Gian Luigi Beccaria al Circolo dei lettori sviscera in una prospettiva storica la ricchezza, la fecondità e la libertà di quella che può essere definita, in tutti i sensi, una lingua classica.

*

La lingua dei classici non ha costituito per l’italiano un impaccio, ma ha collaborato a mettere a disposizione una più libera e ricca varietà di registri, agendo anche come spinta al rinnovamento neologico sia nella forma che nel significato.

Rispetto alle altre lingue europee l’italiano contiene una straordinaria quantità di tratti greco-latini, che non hanno costituito una verniciatura di stantio, bensì un segno distintivo di nobiltà. Se le altre lingue sorelle hanno in molti casi adottato parole dal sapore più quotidiano e dimesso, l’italiano ha invece amato coloriture dotte e anticheggianti. Le opposizioni tra parole italiane dall’origine dotta e parole francesi più umili sono innumerevoli: basti pensare alla nostra cipria, che prende il nome dall’isola di Cipro mentre l’equivalente francese poudre può vantare un’origine molto meno nobile, oppure al piroscafo, chiamato più semplicemente dai francesi bateaux, o al nostro solenne fiammifero paragonato al più dimesso alumette.

Molte rivalità lessicali hanno rivolto il conflitto a favore della soluzione anticheggiante: il telescopio venne preferito al cannocchiale di Galileo, e il dotto Pietro Giordani, che nell’Ottocento suggeriva di utilizzare radici italiane per modellare nuovi termini scientifici, sostituendo grecismi come termometro e anemometro con coniazioni italianeggianti come segnacaldo, misuravento, non vide realizzato il suo desiderio.

Innumerevoli cultismi e latinismi sono entrati nell’uso medio-alto della nostra lingua, tanto incombenti da portare a un’esibizione del latino foneticamente non adattato (aurea medietas, est modus in rebus), che nel pomposo italiano avvocatesco conobbe il suo terreno più fertile. Negli scrittori la classicità ha poi ricoperto svariate funzioni: non solo ha steso una patina anticheggiante sul lessico e sulla sintassi, ma è diventata un ingrediente essenziale del ribollio espressionistico di tanti autori che hanno voluto intenzionalmente accostare l’alto e il basso, il sublime e l’antico con il dialettale, da Dante a Gadda a Michele Mari.

L’antico ha insomma costituito un elemento fondamentale della nostra tradizione letteraria e le ha fornito una gravità segreta che pescava dal passato, una scelta anticheggiante che sembra minore nella tradizione di altri paesi: l’italiano ha conservato più a lungo il senso robusto del periodo, l’onda lunga latineggiante e compatta che ricerca la simmetria, gli effetti retorici delle clausole medievali, il parallelismo delle rispondenze di concetti e di ritmi. Il latino ha arricchito sin dalle origini le risorse del volgare, e la prosa medievale nasce già ricca dell’ornatus ciceroniano, il cui impianto durerà fino ai prosatori dell’Ottocento.

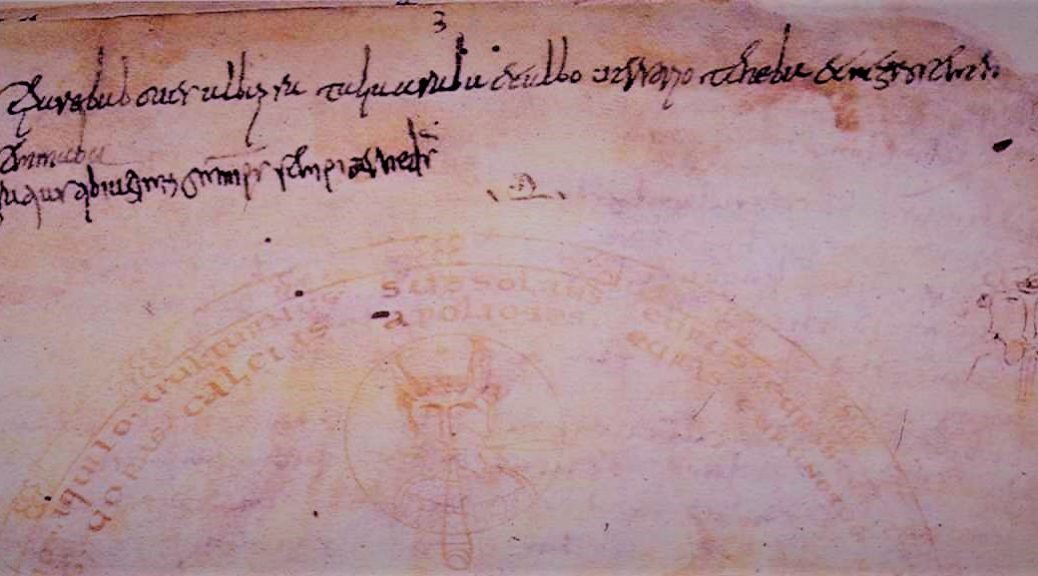

In particolare è nell’ambito della poesia che in Italia si è guardato alla tradizione classica: Alfieri amava in maniera appassionata i costrutti con sapore latino e greco, si estasiava di fronte alle inversioni, alla posizione innaturale dell’aggettivo prima del nome. Eloquente è la sua annotazione autografa sul sonetto 162, “Ad alte cose io nato me sentiva”, e ancora di più lo è il modo in cui definisce l’ordine non marcato della frase: “fiacchissimo verso”.

Dovremmo parlare di un modello o piuttosto di una costrizione? Che tipo di libertà può avere una lingua che guarda costantemente all’indietro?

La realtà è che i modelli antichi non hanno mai stretto in ceppi la nostra lingua, ma al contrario le hanno dato vigorose spinte verso un progressivo miglioramento. La frequenza dei latinismi lessicali e sintattici non è causata dalla debolezza di una prosa neonata che si va formando e che ha bisogno di stampelle, ma dalla ricerca consapevole e libera di una guida forte. Non a caso i grecismi e i latinismi apportano una fortissima spinta alla neologia, non solo di forma ma anche di significato: il latino captivus passa dal significato di “prigioniero” a quello di “malvagio”, sotto l’influsso del cristianesimo; sul significato di tradire il cristianesimo opera poi un passaggio semantico notevole, da “consegnare” a “consegnare qualcosa al nemico con l’inganno” – ai tempi delle persecuzioni infatti i vescovi traditores consegnavano i libri sacri alle autorità.

L’impronta latina sul significato delle parole nei primi secoli della letteratura italiana è particolarmente evidente in quanto conferisce ai singoli termini una potenza etimologica che col tempo è andata lentamente svanendo: nella Commedia gli aggettivi molesto e mesto compaiono in situazioni di particolare drammaticità e il loro valore è notevolmente più connotato in senso gravoso rispetto a quello odierno, è più forte in quanto desunto direttamente dal latino. Il latinismo quindi non fornisce solo una patina di vetusto e arcaico, ma riporta la parola ad un significato potente originario, per forza di etimo, che viene sfruttato sapientemente dagli scrittori per conferire sfumature ai loro testi.

La ripresa neoclassica ottocentesca e il conseguente incremento dell’uso del latino costituiscono una spinta di ardimento innovativa, che sarà intensificata con i contributi di D’Annunzio e Carducci – quest’ultimo in particolare esprime la sua preferenza nei confronti dei latinismi anche nello schema accentuale dei termini da lui scelti, tendenzialmente proparossitoni (colubro, adamantino, cuculo).

Gli agganci alla classicità continuano ancora nella seconda metà del Novecento; proprio quando tutte le vie per segnare la distanza dal passato sono state attraversate gli echi del passato continuano ad affiorare, anche quando si dà l’addio al tono liricamente aulico non ci si riesce a staccare dall’ancoraggio all’antico. Un esempio lampante di questa persistenza è l’iperbato, figura nobile e anticheggiante che viene ripresa spesso nel secondo Novecento, proprio quando la poesia simula maggiormente il parlato e l’oralità. Gli autori del secolo scorso quando scendono verso il parlato non vogliono mostrare nessun sintomo di depressione stilistica, e corrono a mettersi al riparo di coperture anticheggianti: Sereni e Caproni preferiscono spesso una sintassi antilineare, che però non assume il significato di esposizione di antiquariato, bensì viene applicata all’interno dei loro andamenti più colloquiali, per innalzare il tenore di una sintassi che tende all’oralità.

Se il Novecento è caratterizzato da versi moderni che scrivono a tratti all’antica in una voluta ed esibita innaturalità, possiamo ravvisare in Leopardi l’ultimo ad aver scritto per arcaismi nel modo più naturale, ad aver saputo coniugare l’attualità e la spontaneità con il cultismo, ad aver espresso messaggi di contenuto nuovo tramite strumenti antichi. La libertà e l’antico in lui collimano, nella sua poesia si condensano tutta la tradizione antica e quella moderna e i classici si fanno davvero carne, non solamente sterili citazioni: i fuochi di Troia e le luci di Recanati diventano la stessa cosa, la sua luna domestica coincide con quella di Virgilio e di Omero.

Volgendo il capo ai predecessori Leopardi ha saputo raccogliere i frutti migliori, i cosiddetti “frutti freschi fuori di stagione”, come lui definiva gli arcaismi, pensando la letteratura italiana come una corrente dal suono familiare e insieme antico. In lui più di ogni altro la lingua dei classici non ha rappresentato una prigione o un freno, ma ha suscitato una continua libertà espressiva.

Linda Dellacroce