Deformazione del corpo e formazione del pensiero nella rappresentazione del lavoro pesante, a partire da un sonetto di Michelangelo

di Francesco Scibetta

I’ ho già fatto un gozzo in questo stento,

coma fa l’acqua a’ gatti in Lombardia

o ver d’altro paese che si sia,

c’a forza ’l ventre appicca sotto ’l mento.

La barba al cielo, e la memoria sento

in sullo scrigno, e ’l petto fo d’arpia,

e ’l pennel sopra ’l viso tuttavia

mel fa, gocciando, un ricco pavimento.

E’ lombi entrati mi son nella peccia,

e fo del cul per contrapeso groppa,

e’ passi senza gli occhi muovo invano.

Dinanzi mi s’allunga la corteccia,

e per piegarsi adietro si ragroppa,

e tendomi com’arco sorïano.

Però fallace e strano

surge il iudizio che la mente porta,

ché mal si tra’ per cerbottana torta.

La mia pittura morta

difendi orma’, Giovanni, e ’l mio onore,

non sendo in loco bon, né io pittore.

Scritto senza possibili dubbi tra il 1508 e il 1512 questo sonetto è un autoritratto di Michelangelo mentre lavora all’affresco della Cappella Sistina. Il poeta si auto-rappresenta in maniera derisoria, negativa fino all’iperbolico, secondo una tradizione ben consolidata, e lo fa grazie alla lingua e alla forma (il “sonetto caudato”) burchiellesca. Sono due però gli elementi di novità esterni a questa tradizione: la totale assenza di divertimento del pezzo che, a differenza di Burchiello e di Cecco, non punta alla sguaiatezza, né al riso autoironico di Ippocrate, né alla comunque divertita bile di Giovenale che scriveva per criticare l’altro. Michelangelo non ha altro bersaglio all’infuori di sé, l’intero componimento è volto alla dimostrazione di non essere «in bon loco» perché inadatto fisicamente a fare il pittore. L’altro elemento di novità è che la rappresentazione è fatta nell’atto del lavoro: proprio Michelangelo, l’uomo che ha sdoganato il moderno utilizzo della parola «artista» come colui che individua un concetto e gli dà forma, ci rappresenta anche l’artista alle prese con l’accezione più fisica possibile della propria arte, al punto di patire da essa irreversibili mutazioni fisiologiche. Questo componimento diventa dunque una precocissima auto-rappresentazione di condizioni di lavoro precarie, affaticanti e compromettenti nel corpo e nella mente («però fallace e strano/ sorge il iudizio che la mente porta»).

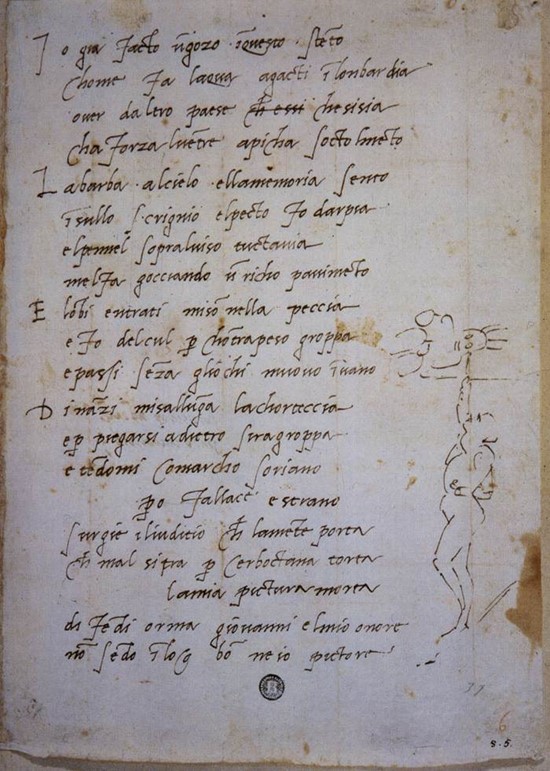

La curva che l’intero corpo di Michelangelo assume a causa della sua posizione eretta e della necessità di raggiungere con lo sguardo e con la mano il tetto, a sua volta curvo (posizione esemplificata dallo stesso Michelangelo a chiosa del manoscritto [Fig. 1]), è «com’arco» ed è descritta dall’alto verso il basso, a partire dal «gozzo» che il collo, guardando verso l’alto, forma; il ventre e il petto sono spinti «a forza» verso l’alto; per bilanciare la schiena (i «lombi») e il «cul» si fondono. In definitiva la forma è quella di una curva concava in cui il ventre e il collo rappresentano l’esterno e la schiena l’interno.

È questa un’attenzione completamente diversa da quella che il Michelangelo pittore, scultore e, ancor più, disegnatore dedica al corpo umano (sono innumerevoli gli esempi dello studio del movimento umano da parte di Michelangelo, soprattutto attraverso il medium dello studio anatomico a carboncino o sanguigna ma anche in pittura e in scultura). Se l’ossessione per l’anatomia voleva infatti rappresentare un ideale neoclassico di essere umano, questo schizzo caricaturale vuole rappresentare il degrado di un uomo inadatto e lo vuole fare attraverso il corpo. In una torsione quasi leonardesca allora Michelangelo, seppur con le sole parole, dipinge «l’uomo e il concetto della mente sua»[1] con «gesti e movimenti delle membra» da intendere non solo come movimento temporaneo ma appunto con deformazioni permanenti del corpo.

La deformazione del sonetto è di certo eccentrica in quanto eccentrico è lo sforzo fisico che la causa, molto più comune è la deformazione contraria, che porta la schiena a piegarsi ad arco e il torso a chiudersi su sé stesso, che è la deformazione causata dalla necessità di piegarsi verso il basso, al contrario del movimento del pittore. Un’ottima rappresentazione di questo movimento, messo in atto proprio da quei «gatti in Lombardia» (interpretando, con Girardi, «gatti» come ‘contadini’) citati da Michelangelo, è nel dipinto In Risaia[2] di Morbelli [fig. 2], dipinto nel 1901 con scopi assai diversi da quelli del sonetto michelangiolesco. Le donne qui rappresentate sono appunto intente a trapiantare il riso, pianta molto bassa, e dunque sono estremamente piegate fino a formare con la schiena un angolo acuto. Come Michelangelo anche queste donne tengono le gambe dritte e rigide e a piegarsi è la sola schiena. Gli intenti sono completamente diversi, dicevamo, e lo si nota dalla figura centrale del dipinto che, in piedi per riposare, si staglia al centro dello specchio d’acqua e dei suoi riflessi di luce, portando in alto le mani (il gesto è appunto quello di sgranchirsi la schiena) e formando una linea perfettamente retta. Non solo la deformazione di queste donne è pertanto reversibile ma è quasi un momento dialettico, necessaria per potersi poi ergere come la donna al centro che assume, catturando la bassa luce dell’apparente aurora, un’aria quasi epica. È questa un’interpretazione del lavoro tipica del primo socialismo italiano, teso ad esaltare un valore morale della fatica del lavoratore che non solo lo innalza quasi ad eroe del quotidiano ma lo indica a modello ad un pubblico che è, come l’autore, estraneo a questa fatica.

Secondo Morbelli ma, risalendo, secondo Marx e secondo Rousseau sulla schiena piegata delle contadine dell’alessandrino pesa anche il mondo borghese cui si rivolge il dipinto e questo fornisce loro una superiorità almeno morale. Ma questa superiorità morale è fortemente messa in dubbio, nello stesso periodo, da scrittori di diverso credo politico: su tutti Giovanni Verga. Anch’egli affascinato dal modello umano del «gatto» o, con le sue parole, del «cafone» si concentra però più sul piano psico-sociologico che su quello strettamente fisico. La deformazione causata dalla fatica non è tanto quella della schiena quanto quella della psicologia, quasi dello statuto ontologico, dei personaggi. Come particolarmente evidente in Rosso Malpelo, forse la più riuscita delle novelle verghiane, il lavoro e il suo contesto causano una regressione dell’uomo ad animale, sia esso una «buona bestia» come Misciu (chiamato appunto «Bestia») o inselvatichito come il protagonista eponimo che, isolato dalla comunità, diventa metaforicamente, con una torsione quasi metamorfica, «come quei cani che a furia di buscarsi dei calci e delle sassate da questo e da quello, finiscono col mettersi la coda fra le gambe e scappare alla prima anima viva che vedono, e diventano affamati, spelati e selvatici come lupi»[3]. Questa metamorfosi passa sì dal «visaccio imbrattato», dai «cenci che gli piangevano addosso», dagli «occhiacci di gatto» ma anche e soprattutto da un pensiero quasi filosofico che è causato dalle condizioni fisiche e sociali di chi lo concepisce: come già diceva Michelangelo «mal si tra’ per cerbottana storta»; se però il giudizio di Michelangelo verso il pensiero «fallace e strano» era del tutto negativo Verga, fedele al credo di uno scrittore invisibile, non si pronuncia (anche se la voce narrante si chiede che cosa Malpelo rimugini «in quel cervellaccio») e al lettore la filosofia del giovane solfataro può anche richiamare quelle affatto «fallaci» di un Leopardi o di un Nietzsche.

Tutt’altra interpretazione dell’animalità ha il Gauguin trasferitosi a Papeete che osserva affascinato gli indigeni locali, nei quali riconosce per l’appunto un’animalità positiva che li porta più vicini ai piaceri («Où, dans la vérité et dans la volupté, / Tout est beauté — tout est bonté — tout est clarté»[4]) e, in definitiva, all’essenza della «vie ancienne, heureuse, humaine». Pertanto, la fatica di questi uomini e queste donne, che devono in ogni caso procurarsi da vivere, gli pare una fatica “naturale” e così nei due quadri del 1891[5] [figg 3-4] due donne, sostanzialmente uguali nella posizione e nell’aspetto, intente rispettivamente alla pesca e al lavaggio, piegate in due per raggiungere la terra non assumono l’aspetto stentoreo delle donne di Morbelli (anch’esse, come queste, immerse nell’acqua) né quello degradato e grottesco di Michelangelo; ma un aspetto placido, assolutamente pacificato con il paesaggio e con l’acqua che le circonda, «avec la grâce et l’élasticité de jeunes bêtes bien portantes».Ancora una volta a piegarsi di queste donne è la schiena che forma un angolo retto con le gambe perfettamente dritte, angolo smussato dalla gamba alla nostra destra che appare leggermente rialzata (è possibile che questo voglia alludere ad un ripiegamento del ginocchio altrimenti non rilevabile) e soprattutto dal panneggio della gonna che copre le due donne dal ginocchio fino alla vita, ammorbidendone le forme.

All’incirca nello stesso periodo storico Bruno Wille nella sua poesia Die leidende Stadt[6], partendo da una simile teoria vitalistica e da un simile sogno di una vita perfettamente naturale incarnata da una vicinanza dalla «Mutter Erde» (‘Madre Terra’) da parte dei «Menschenkinder», suoi figli (letteralmente ‘figli degli uomini’ ma l’opposizione semantica con la parola ‘madre’ è netta) che porta a «Kindesliebe und Kindesglück», (‘una gioia e un amore infantili’ ma la testa nominale “Kindes” ha sia il significato di ‘bambino’ sia quello di ‘figlio’). Il centro di questa poesia è tuttavia ciò che strappa l’uomo dal suo “stato di natura”, per «ersticken der Erde keimende Sehnsucht» (‘soffocare la nostalgia germinale della Terra’), deformando ancora una volta il corpo di una madre, questa volta del tutto umana, che «krümmt den schmerzenden Rücken» (‘arcua la schiena dolente’): il lavoro e la povertà, intesi in senso anarco-socialista. A differenza di Morselli e di Gauguin, Wille si sente però pienamente parte del mondo che descrive («meiner bleichen Geschwister», ‘i miei pallidi fratelli’) e pertanto, anche nel descrivere una deformazione fisica crede fermamente in una sublimazione mentale e quindi la sua poesia, dopo aver tracciato un quadro sconsolante della «mürrische Schar» (‘l’arcigna moltitudine’), si lancia in un sogno lirico del «erlösende Tag» (‘il giorno del riscatto’) che porti nuovamente «Zur mutterglücklichen Natur» (‘alla natura materna’). Questo a testimoniare un distacco netto, nell’immaginario e nella rappresentazione dei gruppi subalterni, tra un corpo martoriato dalla propria fatica e un’anima sognante e infantile.

Il sogno di un «erlösende Tag» che alla fine del XIX secolo era metafisico e onirico dopo le esperienze della Grande Guerra e della Rivoluzione Russa viene inquadrato nell’ideologia socialista prima e nel Partito Comunista poi ma passa ancora attraverso uno straniamento e un’alienazione (intesa come separazione del sè dalla contingenza e non in senso marxista) dal proprio corpo deformato e provato dal lavoro, una proiezione in un futuro dato come certo ma sostanzialmente utopico, conseguente alla convinzione di non essere in «loco bon». Questo è particolarmente evidente in Das Fliessband[7] poesia pubblicata da un giovanissimo Max Zimmering, già poeta e militante nel KPD, nel 1930; in cui il «Fliessband» (‘nastro trasportatore’) del titolo è sia la catena di montaggio sia la fiumana dei «Vieltausend Kämpfer» (‘migliaia di combattenti’) del giorno della rivoluzione. Proprio come il sonetto di Michelangelo questo componimento è articolato in una descrizione degli effetti fisici del lavoro: «Das Fliessband […] frißt und zehrt die Nerven […] frißt uns Mark und Bein» (‘Il nastro sbrana e rosicchia i nervi […] ci sbrana midollo e ossa’); «Wir schuften, bis das Kreuz uns sticht / bis unser Leib zusammenbricht» (‘sgobbiamo finchè non punge la groppa / finchè il nostro corpo non stramazza’ ma «Kreuz» ‘groppa’ è anche la croce, con chiaro rimando cristologico e «sticht» è molto più forte dell’italiano ‘pungere’). Come nel sonetto di Michelangelo insieme al corpo anche la mente perde la propria facoltà: «Man fuhlt, wie einen Wahnsinn packt/ Von Denken keinen Schimmer. // Wir denken nicht, wir fühlen nicht» (‘si sente la follia che si avvicina / nessuno spiraglio per il pensiero. // Non pensiamo niente, non sentiamo niente’) eppure, a differenza di Michelangelo, l’io poetico chiude il componimento con una strofa di descrizione della rivoluzione, un sogno a occhi aperti che sembrerebbe permesso e favorito proprio dalla «Einerlei» (‘monotonia’) del lavoro, che si chiude con la certezza del futuro indicativo: «Wir werden ihn [Dem Reichen] nicht schonen!» (‘Non lo [il ricco] risparmieremo’ ma «Reich» è anche il potere, il regno).

Con la rivalutazione della manualità, tipicamente secondonovecentesca, si giunge a ritenere il lavoro, soprattutto quello in fabbrica, un vero e proprio formatore di pensiero, in quanto lascia libera la mente, permettendo vagheggiamenti prima riservati a chi si poteva permettere l’otium; è questo il dispositivo che permette il “neomodernismo” di Volponi in cui la madeleine di Proust diventa il rombo di una fresatrice: «Mentre i motori andavano, m’immaginavo qualche volta che si stesse effettuando una corsa automobilistica, nella quale ero in gara con una macchina di mia costruzione […] Seguendo questi pensieri potevo ugualmente controllare bene il mio lavoro»[8]; ma anche perché la condizione di socialità del lavoratore permette il propagarsi delle ideologie: «Ma entro in una grande industria, in un organismo che corrisponde a tutto quello che io…” Non mi veniva la parola, avrei voluto dire: “che penso ed amo di più”»[9].

Dunque in una panoramica di alcune rappresentazioni del lavoro manuale e deleterio (e poco importa se questo lavoro sia trapiantare il riso, scavare alla ricerca del ferro o dello zolfo, seguire il ritmo di un nastro trasportatore o dipingere uno dei più grandi capolavori della storia della pittura occidentale) si è visto come la deformazione del corpo umano sia funzionale alla rappresentazione di un pensiero «strano» sia in senso michelangiolesco (e dunque ‘distorto’) sia in senso più moderno e dunque ‘diverso’, ‘estraneo’.

Immagini

Fig. 1

Fig 2

Fig 3

Fig 4

Bibliografia

Ferrari, Vanessa; relatore: PAVAN, Ilaria; relatore esterno: Baumeister, Martin Nazionalsocialismo e Arbeiterliteratur: Il lavoro e la fabbrica nella propaganda della NSDAP (1929-1938), Scuola Normale Superiore, ciclo 27, 18-Dec-2015. capp. 1-2

Maria Teresa Mandalari (a cura di) Poesia operaia tedesca del 900, Milano, Feltrinelli, 1974

Giorgio Bigatti, Giuseppe Lupo (a cura di) Fabbrica di carta, Roma-Bari, Laterza, 2013

Roberto Tessari (a cura di) Letteratura e industria, Bologna, Zanichelli, 1976

Enzo Noè Girardi Studi su Michelangiolo scrittore, Firenze, Olschki, 1978

Danilo Romei “Bernismo” di Michelangiolo in Berni e berneschi del Cinquecento, Firenze, Edizioni Centro 2 P, 1984

Thomas Pöpper (a cura di) Michelangelo. Disegni, Cologne, Taschen, 2020

Roberto Salvini Michelangelo, Milano, Mondadori, 1978

[1] L. Da Vinci Trattato della pittura Carabba editore, 1947

[2] In risaia 1901, 183x130cm, Museum of fine arts Boston

[3] Giovanni Verga, Vita dei campi, Milano, Treves, 1881

[4] Paul Gauguin, Charles Maurice, Noa Noa, Ed. De la Plume, Parigi, 1901, C. V VI

[5] Uomo con ascia, 1891 e Senza nome, 1891

[6] Bruno Wille, Einsiedler und Genosse, Berlin 1894, pp. 37-42

[7] Max Zimmerling, Das Fliessband, in “Die Linkskurve”, a. 2, n. 6, 1930

[8] Paolo Volponi, Memoriale, Einaudi, Torino, 1981, p. 41

[9] Vasco Pratolini, La costanza della ragione, Mondadori, Milano, 1976, p. 167