Citato in

Prefazione Ebrei a Torino, 1984, PS, II: 1559Passo

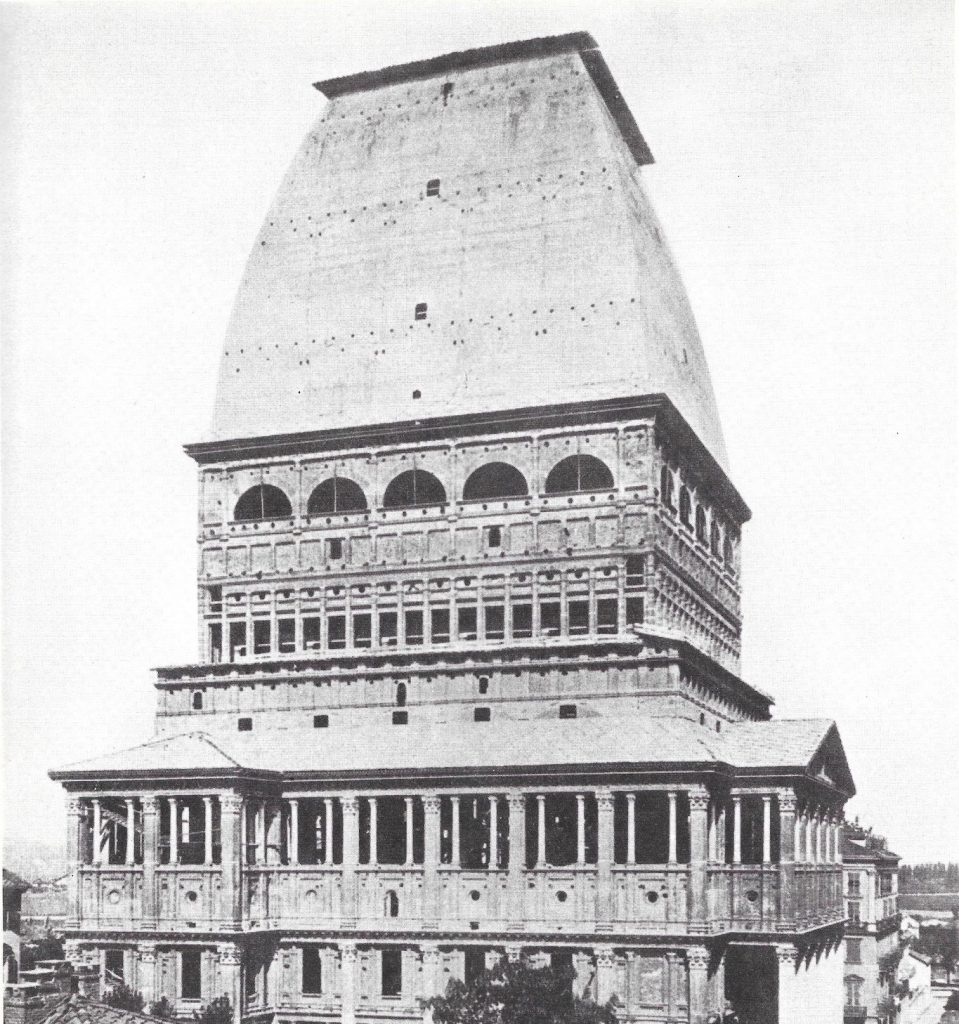

Paradossalmente, la nostra storia di gente tranquilla e dimessa è connessa con quella del maggior monumento torinese, che dimesso non è, né conforme alla nostra indole: […] abbiamo corso il serio rischio di condividere con Alessandro Antonelli la responsabilità per la presenza, in pieno centro urbano, della Mole, spropositato punto esclamativo. Beninteso, anche noi, come tutti i torinesi, nutriamo per la Mole un certo amore, ma è un amore ironico e polemico, da cui non ci lasciamo accecare. La amiamo come si amano le pareti domestiche, ma sappiamo che è brutta, presuntuosa e poco funzionale; che ha comportato un pessimo uso del pubblico denaro; e che, dopo il ciclone del 1953 ed il restauro del 1961, sta su grazie ad una protesi metallica. Insomma, da un pezzo non ha più neppure diritto ad una menzione nel Guinness dei primati: non è più, come ci insegnavano a scuola, “la più alta costruzione in laterizi d’Europa”.

*

Senz’altro curioso, il fatto che la Mole Antonelliana compaia soltanto di scorcio nelle opere di Levi lascia un dubbio a dir poco amletico dietro di sé: come è possibile che il chimico scrittore, affezionato così tanto alla società, non ne citi praticamente mai il simbolo più noto non solo in tutta Italia, ma anche in tutto il mondo? Una sua descrizione con un rilievo geocritico importante, come è invece per molti altri luoghi, è infatti assente: non c’è infatti un testo che ne descriva l’aspetto, le qualità, la storia o il significato se non quello da cui proviene l’estratto succitato.

Si tratta di una prefazione che Levi scrisse per il volume dedicato alla ricostruzione della comunità ebraica nostrana, di cui lui stesso faceva parte, di cui conosceva molti esponenti prima che la scellerata combutta di fascismo e il nazismo li spazzasse via. Troviamo in questo testo diverse somiglianze con il racconto iniziale del Sistema periodico, Argon, molto importante poiché aveva reso Levi uno degli storici e linguisti principali della comunità ebraica locale. In ambito amatoriale, s’intende: ma di certo alla comunità degli ebrei torinesi questa sua fortunata trattazione non deve essere sfuggita, e anzi deve averli appassionati sicuramente molto. La sua firma in chiusura della prefazione aggiunge infatti un valore determinante al libro: la storia della famiglia di Levi è molto simile a quella dei correligiosi locali, a cui i suoi parenti presero parte pur conservando la loro riservatezza; come nel racconto iniziale dell’autobiografia, la storia si intreccia con la lingua, che crea un precipitato unico sulla base del dialetto torinese unito alla lingua degli avi e della tradizione.

La Mole, in particolare, è intimamente intrecciata con la storia comunale di questa etnia: in seguito al 1848, quando Carlo Alberto firmò lo Statuto Albertino e sancì la libertà di culto per tutti i cittadini che professavano religioni non cattoliche, gli israeliti reclamarono un luogo di culto locale e acquistarono il terreno su cui sarebbe sorto, diretto dall’architetto Giuseppe Antonelli, l’edificio progettato che sarebbe divenuto il simbolo del capoluogo piemontese.

Noleggiamo chiaramente nella descrizione Levi, fortemente condita con un’ironia pungente: aldilà della superficie, oltre alle parole che riconoscono l’imponente costruzione architettonica che svetta nel cielo della città come uno dei suoi simboli più importanti e rappresentativi, leggiamo chiaramente che si tratta di un «amore ironico e polemico» da cui non bisogna farsi ingannare. Nelle parole di Levi, infatti, la costruzione viene paragonata ad uno «spropositato punto esclamativo», E gli aggettivi che la descrivono stridono fortemente con l’attaccamento paterno che dovrebbe invece raffigurare: Levi dice addirittura che è «brutta, presuntuosa e poco funzionale», e non nasconde il suo sollievo sottolineando come la storia della comunità ebraica locale si sia fortunatamente staccata dalla costruzione, figlia invece del «pessimo uso del pubblico denaro».

Con la cessione permessa da Carlo Alberto, sarebbero stati proprio fedeli israeliti a doversi occupare economicamente dei lavori di realizzazione e mantenimento dello stabile. Le spese sempre più ingenti e le continue riprogettazioni di Antonelli li costrinsero infatti, oltraggiati dall’insensibilità nei confronti delle loro richieste, a rinunciare alla proprietà e a chiedere la concessione di un altro luogo di culto il cui impiego fosse meno dispendioso. La Mole raggiungeva allora soltanto settanta metri di altezza: avrebbe raggiunto la sua attuale forma soltanto in seguito a continue rielaborazioni del progetto originale e un cantiere che durò quarant’anni (oltre ai lavori di ristrutturazione per riparare i danni contratti in seguito al ciclone che, negli anni Cinquanta, ne spezzò la punta).

Per loro fortuna, scrive Levi: «abbiamo corso il serio rischio di condividere con Alessandro Antonelli la responsabilità per la presenza, in pieno centro urbano, della Mole», certo bellissima per qualunque turista che visiti il centro storico, ma fortemente aliena rispetto al carattere dei fedeli che un tempo ne occuparono i locali – per un periodo assai breve – mentre recitavano le loro preghiere e celebravano le loro festività e funzioni religiose. «Paradossalmente, la nostra storia di gente tranquilla e dimessa è connessa con quella del maggior monumento torinese, che dimesso non è, né conforme alla nostra indole»: il suo giudizio è netto, tagliente e definitivo, oltre che coerente alla caratterizzazione che ritroviamo in diversi punti della sua opera in relazione all’ereditario credo religioso della sua famiglia, nobile e inerte come i gas che occupano i primi quadranti della tavola periodica di Mendeleev.